|

| ED46製作記 |

|

| 2.車体の製作。 |

| |

|

①:正面の製作。

まず特徴のある正面から着手しました。 尚,0.4t真鍮板をカットし半径(R)2mmで曲げます。展開図は製作図のページ(掲載準備中,済みません!)をご覧下さい。 |

|

|

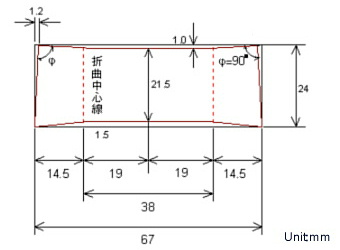

①-1:

正面(マスク)の展開図は以下の通りです。φの角度が90゚に成る事が重要です。 傾斜1.2mmは出来上がってみるともう少し大きく取っても良かったかな・・・と感じています。 |

①-2a:

展開図に基づき真鍮板(0.4t)を切り出し,曲げます。正面のほか「正面窓のHゴム」や「スカート」も一緒に曲げました。 |

|

.jpg) |

①-2b:

正面の曲げでは巾が36mm(外寸)になるよう留意します。 |

①-3:

Hゴムに相当する部分(0.2t)をマスクにを貼付けます。 |

.jpg) |

|

①-4:

窓を抜きます。この段階で切り抜き文字を付けました。さらに洋白線(0.5φ)によって「桟」を加工しました。 |

①-5:

飾り帯は0.2t洋白板です。 なんと形は“つばめマーク ”のようで設計者の意図でしょうか・・・。 ED46落成時代には付いていませんがでもED92への過渡期の頃からこの飾りが付いていました。 |

.jpg) |

|

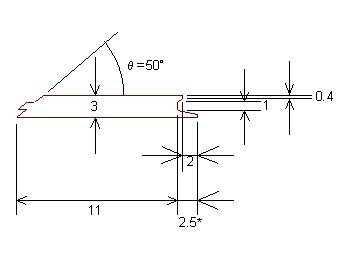

①-6:

飾り①-5のイラストを若干修正して製作しました。 修正点は下部の寸法[①-5図の*の長さ]を伸ばしました。 |

①-7:

テールライトケースは「円板(標識盤)付き」にするため段を付けました。真鍮パイプ(内径3.2φ)からのドリルレース加工致しました。 |

.jpg) |

.jpg) |

①-6:

「エンブレム」や「手すり」,「尾灯」のための穴をあけました。 |

①-7:

完成した正面部。 側窓は一応「引き違い」を表現してあります。 |

.jpg) |

.jpg) |

①-8:

エンブレム(正面飾り)について。 |

| [Memo] |

| エンブレム(正面飾り)については「いのうえ・こーいち著:資料No.6」におおよその形状が載っています。 スケールに関してその真偽は判りませんが取り入れてみました。 |

| この「エンブレム」は上下でデザインが異なるようですので同一にしませんでした。 |

|

.jpg) |

|

|

|

|

②:スカートの製作。

次にスカートを正面と同様に0.4t真鍮板から作りました。 テーパーが付いている事に留意します。 |

|

|

②-1:

全体の外観を整えます。 |

②-2:

上部に通風口を表現します。格子はパーツを利用しました。 |

|

.jpg) |

②-3:

少しでもアクティブな電機を表現したかったので「スノープロー」を付けました。スノープローの付いた写真は資料No.1,No7(共に同じ写真)およびNo.8に載っています。 スノープローは0.4t真鍮板をスジ彫り(写真:下左参照)した後に製作しました。スノープロー両端のステップは「天賞堂」のパーツを利用致しました。 |

| スノープローの材料。 スジ彫りしてあります。 |

_0.jpg) |

|

| スノテップは天賞堂のパーツ。 |

_1.jpg) |

|

②-4:

カプラー用角穴や開放テコなどを設けました。ジャンパーカプラー(KE3)はエコーモデルの軽量客車用端梁から抜き取って移植しました。 |

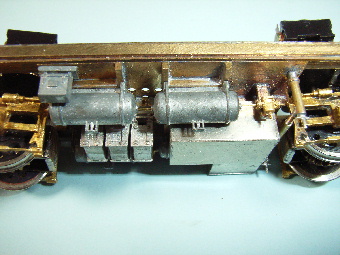

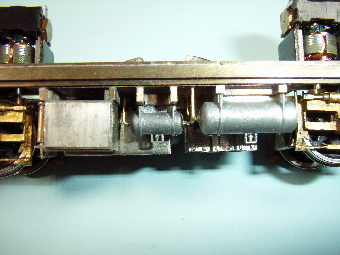

②-4:[参考]

スカート周りは不明な箇所もあり苦労した箇所でした。 参考として「モア製」のED92を以下に示します。 |

.jpg) |

.jpg) |

②-6:

正面にスノープローをハンダ付けしました。これで,スノープローはホディーから分離出来なく成りました。また,レール面から約1.5mmに成るよう設計致しました。 |

②-7:

キャブインテリアを用意致しました。テールライトケースに緩衝する部分を掻き取り(楕円内)ました。取り付けは1.4mmネジにて行う予定です。 |

.jpg) |

.jpg) |

|

|

|

|

③:車体外板の製作。

側面と屋根は一体としました。 共に,0.4t真鍮板から作りました。 |

|

|

③-1:

真鍮板(0.4t)に直接けがいた後休み孔をあけました。 |

③-2:

屋根の最大R(屋根中央部)を先に曲げます。 |

..jpg) |

..jpg) |

③-3:側面を曲げます。

こののち「ステップ穴の加工」→「扉脇の柱」→「扉の取付」→「扉周辺の製作」へと進みます。 |

③-4a:側面窓のHゴムを表現します。

Hゴム外周サイズで洋白板(0.2t)を切り出し,所定位置へハンダ付けします。 |

.jpg) |

.jpg) |

③-4b:側面窓のHゴムを表現します。

貼り付けた洋白板(0.2t)の内周を切り抜き,仕上げます。 |

③-5:側面の飾り帯を表現します。 |

.jpg) |

|

|

| このあとステップ穴,手すり,ドアーと順に組み立てて行きます。 |

|

|

| |

④:ステップ穴の奥行きを表現。

ステップ穴には奥行きがあり,内部に手すりが収まっています。 実物は四隅にRが付いています。これらをいかに表現するかが鍵です。 |

|

|

④-1:

奥行き(厚み)を表現するために「奥行き用板(0.8t真鍮板)」を側面,裏側へハンダ付けします。 |

④-1:

奥行きを表現。 同時に手すりが収まる「柱(スリット状)」もハンダ付けしてあります。 尚,奥行きが確保された後に,⑤-4のように足掛けとして1枚の板にまとめたものを半田付けします。ました。 |

.jpg) |

.jpg) |

|

|

|

|

⑤:扉およびその周りの製作。 |

|

|

⑤-1:

扉(乗務員扉)脇の柱(チャンネル状)を付けます。 柱は2mm角パイプを利用しました。 |

⑤-1:

扉下部の外板は0.4t真鍮板で表現しました。強度を確保する目的で下図のような「下見板」を適当にカットして裏打ちしました。 |

.jpg) |

new.jpg) |

⑤-3:

両脇の柱で扉の入る空間を確保します。 |

⑤-4:

あらかじ作っておいた扉(洋白製)を半田付けします。 |

.jpg) |

.jpg) |

⑤-4:

足掛け(ステップ)板を裏から半田付けします。 |

⑤-4:

さらに「手すり」を柱の凹み部分に取り付けます。 |

.jpg) |

_1.jpg) |

|

|

|

|

⑥:エァーフィルターの製作:

エァーフィルターに関しては不可解な部分を多く残したまま解決せずに製作を進めました。 後で資料が出てくるのが怖かったのですが案の定「詳細な資料(資料No14)」が出てきました。 まだ完成途中でしたのでここで手直しする事にしました。 資料によるとサイドで仕様が異なっているではないですか。 フィルターを固定しているボルトの数も「縦3個×横4個」で解決しました。このボルトはリベットで表現しました。 |

|

|

⑥-1:

当初はモアの製品にみならい「縦4個:横5個」で製作してしまいました。 後日「縦3個:横4個」に作り直す事に成ったのは上述の通り。 |

| リベット打出機(鉄道模型社製) |

.jpg) |

|

| モアの製品にみならい「縦4個:横5個」,結局ボツ。 |

.jpg) |

|

⑥-2:

「縦3個×横4個」で作り直しました。尚,フィンには波板を使う事で簡単に済ませました。 |

⑥-3:

これら(10枚)を車体側面へ貼り付けます。 |

.jpg) |

.jpg) |

|

| ED46の頃,公式側と非公式側(バッテリー箱側)ではエァーフィターの取付け方が異なっていました。 非公式側は5個のうち左端の2個のみ取り外し出来るように成っていました。 他は,公式側のを含め車体に直接プレス付け(つまりボルトなし)されていました。 そこで製作の終わった車体を以下の通り修正する事にしました。 |

| |

⑥-4:

車体に直付けのエァフィルターは周囲の溝をハンダで埋めました。 整形する際にボルトも削り落としました。 |

⑥-4:

公式側の左端2箇所を除き⑥-4と同様の修正を行いました。 |

| 画像準備中 |

画像準備中 |

⑥-4:

公式側の左端2箇所はそのまま加工しません。 |

⑥-4: |

| 画像準備中 |

|

| |

|

|

|

| |

| ここまでの状況を以下に示します 床板受け用のアングルは4×4(mm),0.5t材を用いました。 |

.jpg) |

⑦-4 |

|

| |

|

⑧:おでこ(屋根先)について。

おでこは当初真鍮ブロックから削りだそうと考えてみましたが,昔の或るパーツがピッタリ(車体巾もピッタリ)だった事を見いだしました。 或るパーツとは「つぼみ堂模型店」のEH10の正面です。 幸いこのパーツは複数輛分あったの気兼ねなく転用する事が出来ました。車体巾を考慮しなくては成りませんが小高のクハ86用も何とか使えるかも知れません。 |

|

|

|

|

|

⑧-1:

つぼみ製EH10の正面の「おでこ」のみを使います。 |

⑧-2:まず「正面」と「外板⑥-4」を接合します。 |

)340px.jpg) |

.jpg) |

⑧-3:

つぼみ製EH10の正面の「おでこ」を半田付けします。 |

⑧-4:

ヘッドライトを付けた状態を示します。 |

.jpg) |

.jpg) |

|

|

|

|

|

⑨:ヘッドライトケースの製作。

順序が逆に成りましたがヘッドライトケースは我が工房に旋盤がないため3種の「真鍮パイプ」をドリルレースして作り上げました。 |

|

|

⑨-1:

ドリルレースで加工したヘッドライトライトケース。 |

⑨-2:

完成したヘッドライト。 |

.jpg) |

.jpg) |

|

| |

|

車体の完成。 |

|

| これで車体がほぼ完成しました。 次に「屋上機器」「床下機器の配置」を行います。 |

.jpg) |

.jpg) |

|

|

|

|

⑩:床下機器の製作。

本来は別に項を設けるべきですが詳細が書けない事でここに記しました。 いろいろな資料を参考にしましたが想像を余儀なくされました。 こうした中でも「TMS スタイルブック(1960年版)」は参考になりました。 |

|

|

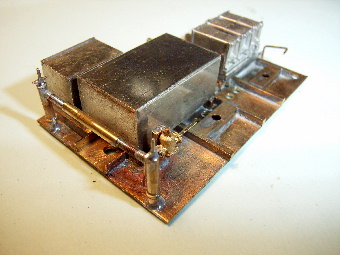

⑩-1:

バッテリー箱。 洋白板(0.4t)からスクラッチ致しました。 |

⑩-2:

抵抗器。 エコーモデル製「旧国用 抵抗器(D)」を利用しました。 |

.jpg) |

.jpg) |

⑩-3:

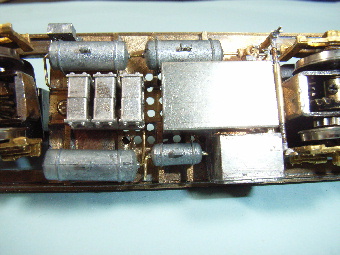

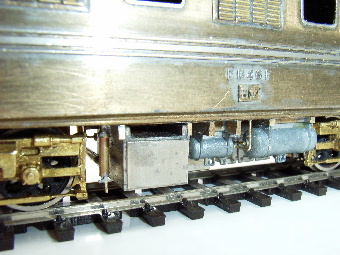

公式側の床下機器配置。 |

⑩-4:

非公式側床下配置。 |

|

|

⑩-5:

床下機器配置全体。床板にあいている穴はスピーカーのため。 |

⑩-6:[参考]

モア製ED92の床下機器。 |

|

.jpg) |

⑩-7:

床下機器パイピング。空気溜め(日光モデル製)取付前の状態。 |

⑩-8:

TMS スタイルブック(1960年版)に載っている角度。 |

|

|

|

|

|

|

トップページ |

|

|

お問合せ |

|

|

|

ED46製作記 |

|

|

前書き,資料 |

|

|

|

屋上の製作 |

|

|

足廻りの製作 |

|

|

塗装,電装,完成 |

|

|

図面,製作図 |

|

|

|

|